Kaouther Adimi: Was uns kostbar ist

Von einem leicht zu übersehenden Kleinod der Literaturgeschichte

Roman. Aus dem Französischen von Hilde Fieguth, Lenos Verlag, Basel 2018 – https://lenos.ch

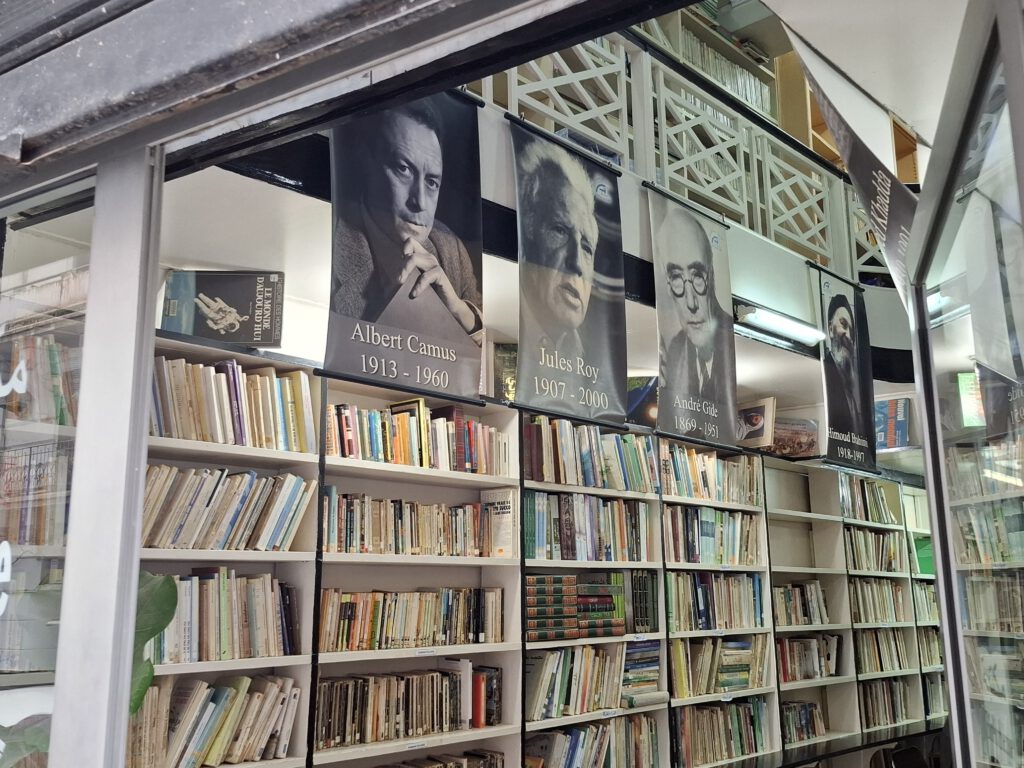

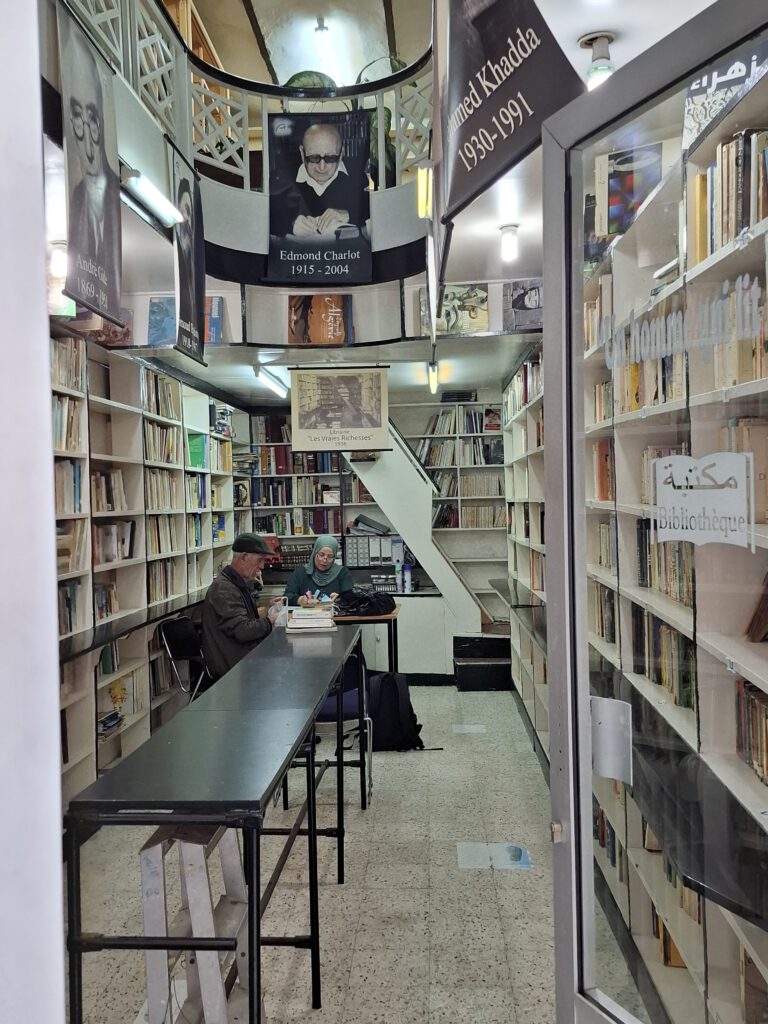

In unmittelbarer Nachbarschaft der Rue Didouche-Mourad, der Haupteinkaufsstraße von Algeriens quirliger Hauptstadt Algier, unweit des Bahnhofs Agha und des mondänen großen Postgebäudes, liegt die Rue Arezki Hamani. Diese enge Straße wirkt fast wie ein Fremdkörper in ihrer vornehmen Umgebung, hier liegen einfache kleine Geschäfte und Schnellimbisse, Autos quälen sich durch sie hindurch und Fußgängern bleiben nur schmale Gehwege. Allerdings ist hier auch ein äußerlich unscheinbarer Ort zu finden, an dem seit 1936 Literaturgeschichte geschrieben wurde: die ehemalige Buchhandlung „Les Vraies Richesses“, zu Deutsch „Die wahren Schätze“, die zugleich Verlag, Leihbibliothek und Treffpunkt von herausragenden Schriftstellern des französischen Algerien jener Zeit war. In den 1990er-Jahren ist die Buchhandlung in eine Zweigstelle der Stadtbibliothek umgewandelt worden und erinnert heute in ihrem Inneren mit großformatigen Porträts an den Gründer Edmond Charlot (1915–2004) und diejenigen, die seinerzeit in jenem Ladenlokal ein- und ausgingen. Die algerische Autorin Kaouther Adimi hat die Geschichte dieses Ortes zu einem zauberhaften Roman verarbeitet: „Nos richesses“ im französischen Original von 2017, die deutsche Ausgabe aus dem folgenden Jahr unter dem Titel „Was uns kostbar ist“. Der Titel der englischen Übersetzung „A Bookshop in Algiers“ von 2021 wirkt demgegenüber blass und nichtssagend.

Der Roman spielt mit mehreren Zeitebenen und Perspektiven und führt dabei eine Reihe fiktiver Elemente ein: Zunächst geht es um die Geschichte des Studenten Ryad aus Paris, der vermutlich Mitte der 2010er-Jahre (so genau erfährt man das nicht) in einem Praktikum die Räume der ehemaligen Buchhandlung vollständig leeren soll, damit dort das Restaurant des neuen Besitzers einziehen kann. Ryad will sich der Aufgabe möglichst zügig entledigen, dann lernt er aber den alten Abdallah kennen, der die Filiale der Stadtbibliothek von Anfang an betreut hat. Abdallah ist zutiefst in diesem Ort der Bücher verwurzelt und kann es nicht verwinden, dass nun dessen Ende gekommen sein soll. Ryad beginnt indessen ein Bewusstsein für die Bedeutung dieses Ortes zu gewinnen.

Das Herzstück des Romans ist allerdings das Tagebuch von Edmond Charlot. Auch wenn Charlot in Wirklichkeit gar kein Tagebuch hinterlassen hat, es also von der Autorin stammt, bietet es anregend zu lesende Einblicke, wie sich die Geschichte der Buchhandlung abgespielt haben könnte. Frau Adimi hat dazu die vorhandenen Quellen verarbeitet und führt die Schriftsteller ein, die von Charlots Unterstützung profitierten oder die an seinem Verlag mitgewirkt haben. Charlot hat Camus entdeckt, ihn in den ersten Jahren protegiert und einige seiner Bücher verlegt, ehe der bekannt Gewordene zum renommierten Verlagshaus Gallimard wechselte. Auch andere Literaten, unter ihnen André Gide, Antoine de Saint-Exupéry und Jules Roy, finden in der Epoche des Faschismus und des großen Krieges in Europa hier einen Ort, an dem sie sich aufhalten und publizieren können. Das Tagebuch vermittelt Eindrücke davon, wie schwierig es gewesen sein muss, einen kleinen Verlag durch schwere Zeiten mit Zensur und Papierknappheit zu manövrieren. Ab Anfang 1945, als Charlot einige Jahre für das Militär in Paris arbeiten muss und dies nutzt, um dort eine Zweigstelle seines Verlages aufzubauen, verliert er zahlreiche Autoren an die deutlich besser gestellten großen Verlagshäuser. Das Tagebuch reicht von Mitte 1935, als Charlot sich mit der Idee seiner Gründung trägt, bis 1961, kurz vor dem Ende des Befreiungskrieges der Algerier gegen Frankreich.

Außer Ryads Geschichte und dem Tagebuch führt Kaouther Adimi noch einen weiteren Erzählfaden ein, den mysteriösesten der drei: Dies sind über das Buch verstreute Kommentare zum Zeitgeschehen zwischen 1930 und 1961 aus einer explizit algerischen Perspektive, erkennbar auch an der „Wir“-Form, in der die Abschnitte meist geschrieben sind. Darf man sie als Bekenntnis der in Frankreich lebenden Autorin zu ihrer Heimat sehen? Oder sind sie einfach ein Mittel, um einen authentischen historischen Hintergrund der Geschichte Algeriens in jenen für das Land sehr entscheidenden drei Jahrzehnten aufzurollen, in denen der Roman auch spielt?

Zum Schluss hält die Handlung noch eine tröstliche Wendung parat. Sie macht dieses zarte Buch vollends zu einer wohltuenden Lektüre, die nebenbei auch dazu anregt, die Werke jener frankoalgerischen Literaten zu entdecken.

Malte Heidemann